自動車や建設機械から排出される「廃タイヤ」は、日本国内で年間 約8,900万本※ 発生しているといわれています。

廃タイヤはそのままでは「廃棄物」とされ、これまでは処分が困難な廃棄物として長期間野積みされたままになったり、不法投棄されるなど処分に関して何かと問題となることが多くありました。

しかし廃タイヤは処理が困難である一方、リサイクルによって再資源化すればとても有効な資源として活用できるポテンシャルを持っています。

※出典:JATMA【一般社団法人 日本自動車タイヤ協会】HPより

本記事では、以下を徹底解説します。

- 廃タイヤは廃棄物としてどのように分類されるのか

- リサイクル方法と最新動向

- 処理にかかる費用・法律上の注意点

- 企業が知っておくべきリスクと実務対応

産業廃棄物管理を担当する企業のご担当者や、廃タイヤ処理業者を選定したい方に必見の内容です。

廃タイヤは廃棄物としてどのように分類されるのか

「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分かれる

廃タイヤは処分するにあたり排出工程によって「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。

自動車整備工場、建設業者、解体業者、レンタル会社などから発生する事業活動由来の廃タイヤであれば、廃棄物処理法上は「産業廃棄物」として、自家用車として使用されている自動車から廃棄される際には「一般廃棄物」として扱われます。

「一般廃棄物」か「産業廃棄物」かによって処分を委託する業者も分かれるため、注意が必要です。

もしも自分では判断がつかない場合は一度業者に相談してみると良いと思います。

廃タイヤ処分の法的分類

- 原則として産業廃棄物のなかでは「廃プラスチック類」に分類されます。

程度の良い中古のタイヤは買取り業者などを通して「有価物」として流通する場合もあるが、買取り価格がつかない場合は「廃棄物」と判断されます。

産業廃棄物の場合、廃棄物の素材や性質によって20種類の分類があり、必ず該当する分類の処分業許可を取得した業者へ処分を依頼することが求められています。

廃タイヤは20種類の分類の中で「廃プラスチック類」に分類されており、処分業者に処分を依頼する際には「廃プラスチック類」の処分業許可を取得してる業者へ処分を依頼しなければなりません。

処分を委託する業者を探す際には、各都道府県のHPに必ず処分業者のリストが公開されており、そのなかに業者ごとにどのような許可を取得しているかが明記されています。以下に千葉県を例として掲載します。

出典:千葉県HP

廃タイヤ処理の基本フロー

産業廃棄物である廃タイヤの処理は、大きく以下の流れで行われます。

- 排出事業者による排出

- 中間処理場への運搬(自社運搬または収集運搬業者)

- 中間処理(破砕・切断・選別など)

- リサイクルまたは最終処分

※廃タイヤの処分には適切な委託契約・マニフェスト管理が必須です。

廃タイヤリサイクルの種類と再利用先

種類1:マテリアルリサイクル

- ゴムチップ化 → ゴムマット、人工芝、緩衝材に再利用

- スチールワイヤー → 製鉄原料に再生

種類2:サーマルリサイクル

- RPF燃料化(石炭代替燃料)

- セメント工場での燃料利用

- 発電所での熱回収

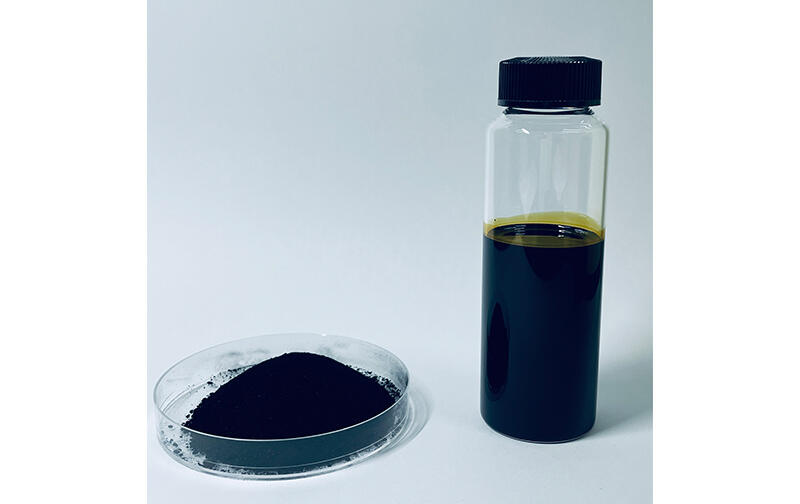

種類3:ケミカルリサイクル(最新技術)

- 熱分解・超臨界流体技術による油化

- カーボンブラック再生

- ゴム素材の再合成

リサイクル方法により、産業廃棄物の中間処理の方法が変わってきます。

現在世界的な環境問題への取り組みの一環として脱炭素社会を掲げており、燃料に関しても石油への依存から脱出するべきだといわれております。

その中で注目されているのが廃タイヤをチップにしたゴム製品です。燃えた際のカロリーは石油を使用した際とほぼ同様であるため、燃やした際に大気中に有害な気体が排出されないよう、焼却炉の性能基準は高いものが求められますが、それをクリアしている焼却炉では徐々に切り替えが進んできており、現在日本国内のタイヤチップの需要はかなり高いものとなっています。

しかし、タイヤの内部には強度を出すために小さなワイヤーが入っており、細かくタイヤチップにしてもワイヤーを完全に除去することができず、特定の性能を持った焼却炉でしか焼却できないといった課題もあります。そこで、現在はタイヤチップをさらに細かく粉状にまで破砕する技術の開発が進んでいたりもします。

リサイクルの大原則として、素材ごとに分けることができれば一番効率よく再利用が可能となるのです。

現在のところ日本国内で廃タイヤは、中間処理業者によりタイヤチップに粉砕され、製紙工場等が燃料として購入することで、製品を製造する過程で焼却され、その際に発生する熱が回収される「サーマルリサイクル」が行われることが一般的です。

廃タイヤリサイクルの最新動向(国内・海外)

実は諸外国では先ほど説明した日本国内では主流であるサーマルリサイクルをリサイクルとみなしていない国がたくさんあります。

しかし、日本ではサーマルリサイクルをリサイクルとしているため比率として高くなる傾向にあります。しかしタイヤチップなどは燃やしてしまうとその地点で再利用としては終了してしまうため、繰り返し使用するという観点から見ると改善が必要だという意見も出てきています。

そこで、ここ数年は国内の大手タイヤメーカーや大手石油販売会社などがタイヤを分解し油にする「油化」技術や、カーボンブラックを取り出し、繰り返し使用できるようにするなど新たなリサイクル技術の開発が盛んに行われ始めています。

出典:ブリジストンHP

国内

- セメント・製紙・製鉄業によるサーマルリサイクルが主流。(廃タイヤリサイクルの約65%)

- 超臨界流体による分解研究が進行中(大学・企業共同研究)

- 「油化」技術のさらなる研究が進行中

海外

- EUでは「循環経済」の一環としてマテリアルリサイクル強化

- 中国は大規模な再生ゴム市場を拡大中

- 米国は「タイヤ由来燃料(TDF)」を発電所で活用

産業廃棄物処理法に基づく法的ルール

廃タイヤを処理する際は、廃棄物処理法(廃掃法)の法律ルールを遵守する必要があります。

廃棄物処理法等では以下のような基準が定められており、法律違反があった場合の罰則規定も盛り込まれています。

- 委託契約書の作成(収集運搬業者・処分業者ごとに作成する必要がある。)

- マニフェスト伝票による管理

- 保管基準(屋外保管は不適切とされる事例あり)

違反した場合は、罰金や行政処分の対象となるため注意が必要です。

以前の記事でも詳しく解説しております。併せて確認し、法律違反を未然に防ぎましょう。

廃タイヤ処理費用の相場と見積もりのチェックポイント

処理費用は以下の要素で変動します。

- サイズ(乗用車用・トラック用・建設機械用)、本数

- 収集運搬業者の輸送距離・車両の大きさ・台数など

見積もりチェックポイント

- 「処理単価」だけでなく「運搬費」込みか確認

- 「リサイクルルート」を提示しているか

- 「有価物取引」として処理費が相場より不自然に安い場合は要注意

あまりにも安価な場合、回収後に適切なリサイクルがなされず、不法投棄などのリスクがあります。

不法投棄については実行した業者はもちろん、排出事業者にも責任が追及されます。最終的なリサイクルが完了するまで排出事業者責任がありますので必ず適切に最終処分がなされているか確認しましょう。

不法投棄のリスクと実際の事例

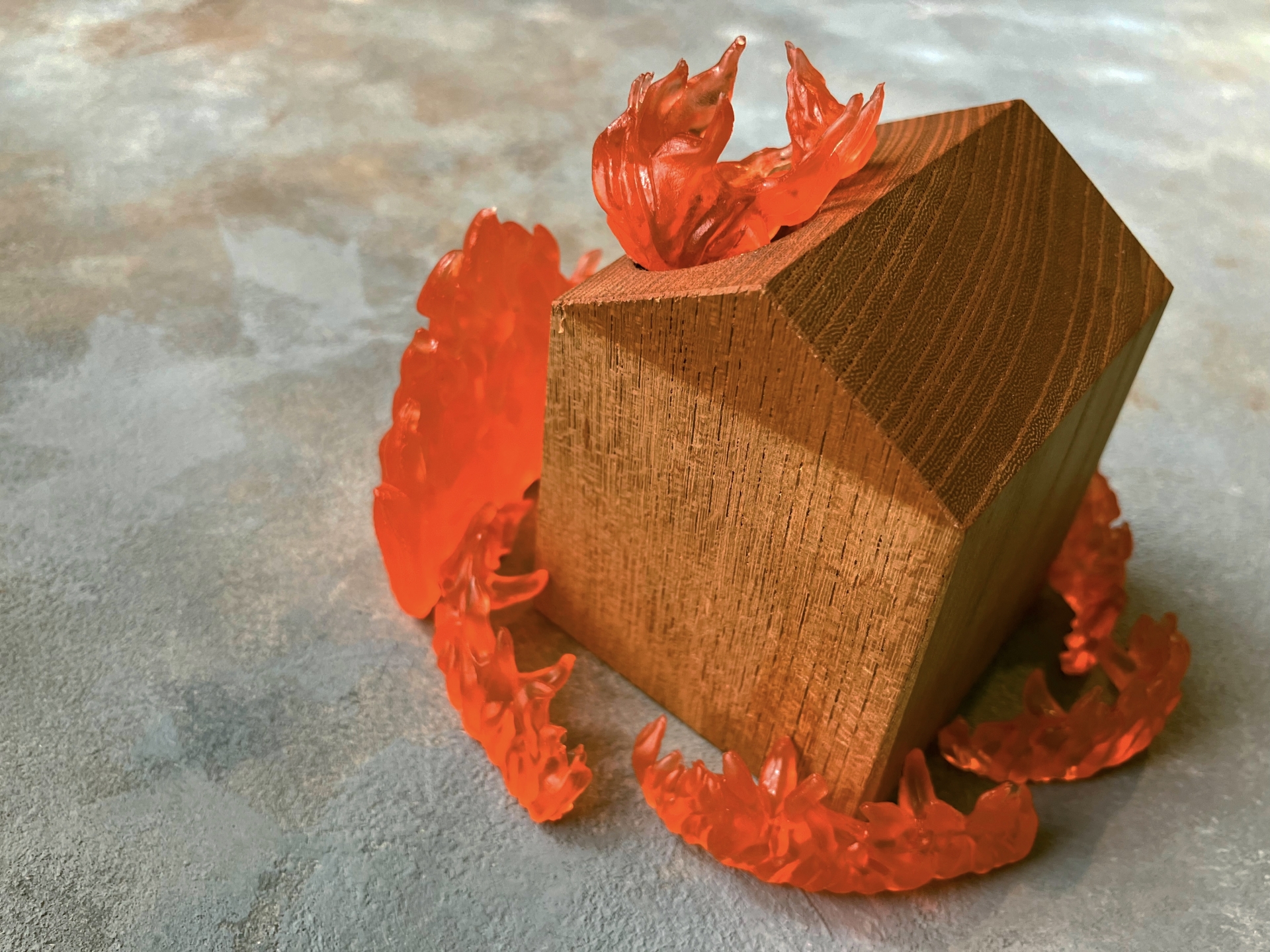

廃タイヤは処理が困難なものであり、処理費もかかるため、不法投棄が後を絶ちません。

- 山間部に大量放置 → 行政代執行の事例(関与した業者は公表され、行政処分を受けます)

- 農地や空き地に投棄 → 土地所有者が処分費を負担するケースも

- 火災事故につながるリスク→ゴムは太陽光により自然発火する事例も報告されており、長期間の屋外保管は危険です。

まとめ:企業が取るべき実務対応と適正処理の流れ

廃タイヤは「産業廃棄物」や「一般廃棄物」として適正処理が求められており、「リサイクル」によって燃料や資源に再生できる可能性を秘めています。

- 適切なリサイクルルートを選ぶことでコスト削減や環境貢献が可能。産業廃棄物処分業者により、最終処分先が異なります。リサイクルを行っている業者もいれば、埋立処分を行っている業者もいます。排出事業者のイメージ向上のためにも適切なリサイクルを行っている業者を積極的に利用しましょう。

- 法令遵守と透明性のある処理体制が企業リスクを低減

- 最新技術の動向を把握し、将来的な循環型社会に対応することが重要

- 信頼できる処分業者の選定(許可品目確認)

- 契約書とマニフェスト管理の徹底

- 処分先のリサイクルルートを可視化する

- 保管基準を守り、長期放置を避ける

きちんと法令を遵守している企業は回収までの流れや、マニフェスト管理及び再生利用までの流れが明確に示されております。不安に思う要素は必ず業者に問い合わせを行うことで不安要素をなくし、適切なリサイクルが行われるよう意識を向けていきましょう。

以下ページでは法律関係を始め、技術的な内容など記事をまとめたページとなっています。是非併せて確認してみてください。

株式会社オーシャンなら収集運搬から処分まで一括して対応しています

株式会社オーシャンでは「産業廃棄物処分業」の許可に加えて「産業廃棄物収集運搬業」の許可も取得しているため、回収から処分まで完結できます。排出者であるお客様は弊社までお電話をいただければ私たちが回収に伺い、積み込みから弊社作業員にて行わせていただきますので、お客様には一切お手間はいただきません。

詳しくは以下をご参照ください。