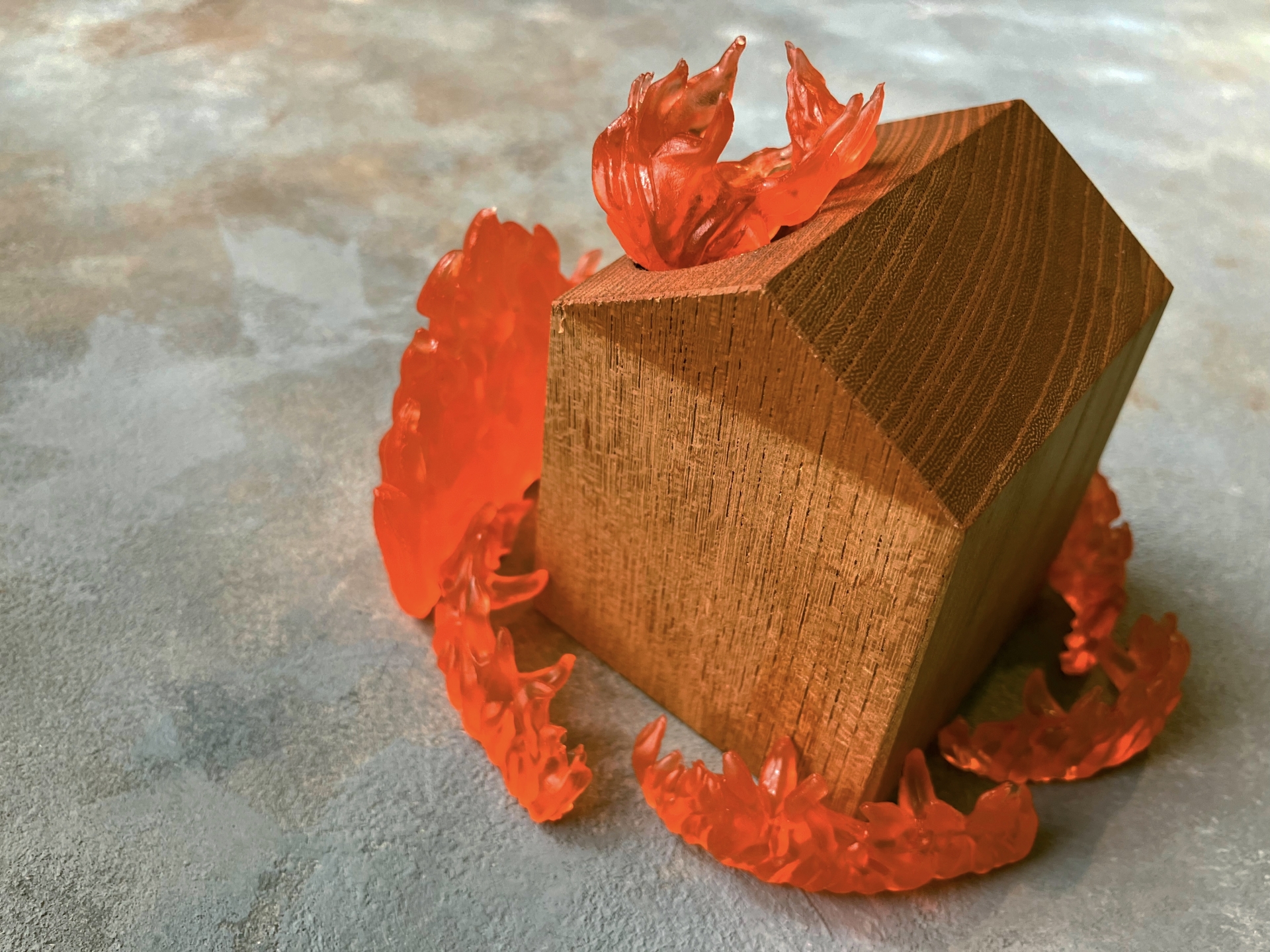

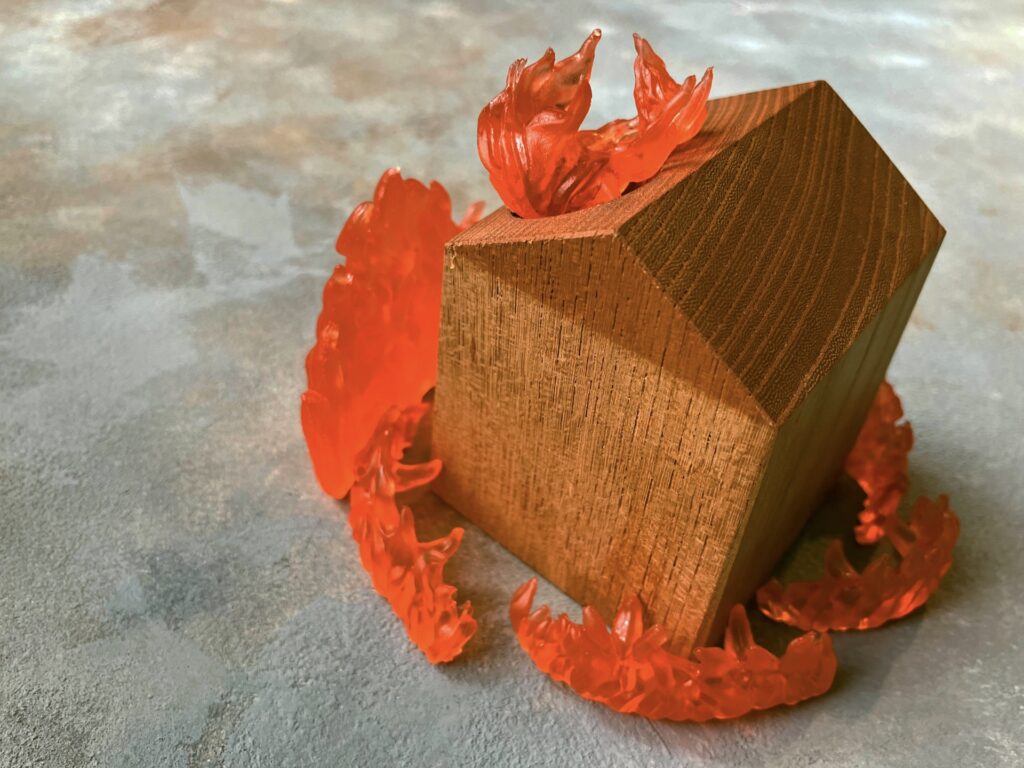

産業廃棄物の中でも、ゴムクローラーやタイヤ(ゴム製品)の保管は特に注意が必要です。

不飽和結合を持つゴム製品は、適切に管理しなければ自然発火のリスクを高める可能性があります。不適切な保管・処理は、重大な火災事故や環境汚染を引き起こす危険性があるため、リスクを知り、そのリスクを最小限に抑えることが必要です。

どのようにして野積みしたタイヤやゴムクローラーなどが自然発火して火災に発展するという最悪の事態を避けるべきか、廃棄物管理に関わる全ての事業者がこのリスクを正しく理解しておくために今回はその不飽和結合がもたらす火災のリスクと火災を防ぐためにどのようなことが必要なのか解説していきます。

なぜゴムは発火しやすいのか?注意が必要な不飽和結合とは?

キャタピラの多くは天然ゴム(ポリイソプレン)や合成ゴム(SBRなど)から作られており、これらは「炭素同士の二重結合(不飽和結合)」というものを持っています。

聞きなれない「不飽和結合」とはどのようなものなのか少しだけ専門的なところをみていきましょう。

「不飽和結合」とは、分子中に単結合(C–C)以外の複数結合(二重結合C=Cや三重結合C≡C)が含まれている状態を指します。ゴムの場合、多くは天然ゴム(ポリイソプレン)や合成ゴム(ブタジエンゴムなど)であり、これらには炭素の二重結合(C=C)が含まれています。

この不飽和結合は、ゴムの特性である伸び縮みを容易にし、耐摩擦性など過酷な環境で使用することが想定されいているゴムクローラーやタイヤを作るために必要な結合であり、欠かすことはできません。

しかし加工しやすさや耐久性を実現すると同時に、ゴムの外部環境からの酸素や熱、摩擦、紫外線などにより化学反応を起こしやすく、自己発熱を引き起こすことがあります。

特に大量のゴム廃棄物を密集して長期間炎天下にて保管した場合、内部で熱がこもり、自然発火に至るケースも報告されています。

実際に起きたゴム廃棄物の火災事故例

過去には、不飽和結合を持つゴムを適切に管理しなかったことにより自然発火した火災時例もあります。

日本国内における火災事故の具体例

廃タイヤ野積みでの火災(大分県|1992年)

使用済みタイヤを屋外に大量保管することは消防上大きなリスクとなります。

廃タイヤは経年劣化でひび割れなどの形状変化や架橋構造の切断が生じると酸素と反応しやすくなり、黒色ゴムであるタイヤは太陽光による過熱も受けやすいため、特に夏季には蓄熱による自然発火が起こり得ると指摘されています。

実際に日本各地でも、不適切に大量放置された廃タイヤが燃えだして消火困難な大規模火災に発展するケースが報告されています(原因が放火等と断定できない事例では自己発熱が疑われます)。

環境省の研究報告でも「廃タイヤ置き場での火災は少なくない」とされており、劣化タイヤの酸化劣化と蓄熱が火災誘因の一つになっていると考えられます。タイヤは可燃エネルギー量が非常に大きく一度燃えると長期間燃焼し続けるため、発火させないことが何より重要です。

【出典】:廃タイヤ,破砕チップ屋外集積場の火災の概要(一般財団法人消防防災科学センター)

ポリブタジエンゴムの自然発火事故(千葉県市原市|1997年)

合成ゴムの一種であるポリブタジエン製造プラントで、重合反応器の内部清掃中に火災が発生した事例があります。

設備停止後に反応器を開放して内部に堆積した未反応のポリブタジエンゴムを手作業で除去していたところ、作業を一時中断して反応器内を開放したまま放置した数時間後に内部で自然発火が起きました。

残存していたポリブタジエンゴムが空気中の酸素と反応して酸化熱を発し、蓄熱したため発火したことが原因です。

幸い消火設備と消防の消火活動により大事には至りませんでしたが、同プラントでは過去にも仕上げ工程に堆積したゴムが自然発火した例があったことが報告されています。

この事故を教訓に、反応器停止時に酸化防止剤を注入することや、清掃作業中に散水冷却を行うことなどの再発防止策が講じられました。

この事例は、ゴム中の不飽和結合に起因する自己酸化反応が実際に工業プラントの火災事故につながった典型例と言えます。

【出典】:ポリブタジエン製造装置の反応器における清掃中の残存ゴムの発火|失敗事例データベース

海外における類似事例と報告

イギリスでのゴム破砕チップの自然発火事故(イギリス|2019年)

日本国内でゴムの不飽和結合に起因する火災事例は上記のようにいくつか確認できますが、同様の現象は海外でも報告されています。

イギリスではタイヤリサイクル施設のゴム破砕チップの山が自然発火し、大規模火災に至る事故が複数発生しました。

イギリス保健安全庁(HSE)の調査によれば、深さ3メートル以上に積み上げられたタイヤ破片の山で数週間~数ヶ月をかけて自己発熱が進み、内部から発火に至った事例が確認されています。

実験的にも約1メートル程度の深さのタイヤ破片の山で自然発火が再現されており、特に山の内部温度が80℃程度に達すると熱暴走的に発火が起きやすいことが報告されています。

【出典】:ゴム微粒子の自然発火|オーストラリア・政府機関「NSW Resources Regulator」

これらのようにタイヤやゴムベルト、ゴムクローラーなどゴム製品は、不飽和結合による反応が進行し、内部から煙や熱を発し、最終的には炎上に至ったケースが知られています。

このような事故は、近隣などへの火災の拡大危険など、自社の従業員のみならず、近隣の方々の命の危険や環境への甚大な影響のみならず、事業継続にも大きなダメージを与える結果となります。

それでは最悪の自体をふせぐためには普段からどのように対策を行えばよいのかを見ていきましょう。

ゴム廃棄物を安全に管理するためのポイント

発火リスクを抑えるためには、次のようなゴム廃棄物の適正管理が不可欠です。

- 通気性を確保し、密集保管を避ける

- 直射日光を避け、温度上昇を防ぐ

- 定期的に温度・発煙チェックを行う

- 保管施設には消火設備を設置する

- 専門業者による早期回収・適正処理を依頼する

特に、ゴムクローラーや大型タイヤなど大型のゴム製品を扱う場合は、通常よりも高い安全管理基準を設けることが望まれます。

この中で特に根本的に大切なのは、自社で保管するゴム製の産業廃棄物をなるべく減らすことです。なるべく自らの会社内で保管する廃棄物の量と期間を減らすことが、ゴムの不飽和結合による火災のリスクを抑えるために最も有効な手段です。

ゴム廃棄物の発火リスクに備えるために

産業廃棄物の適正管理は、企業の社会的責任(CSR)やコンプライアンス対応にも直結します。ゴム廃棄物に特有の「不飽和結合による発火リスク」を理解し、専門知識に基づく管理体制を整備することで、事故を未然に防ぐことができます。

また、ゴム廃棄物の収集運搬や中間処理、最終処分を依頼する際は、適正処理業者を選定することも重要です。業者選びにおいては、許可証の有無、過去の火災発生履歴、安全対策の有無などをしっかり確認しましょう。それらについては以前の記事で言及しておりますので、併せて確認をしてみてください。

【まとめ】

産業廃棄物 ゴム 発火リスク対策は、企業活動において非常に重要な課題です。

「不飽和結合」に起因する自然発火の危険性を理解し、適切な保管・処理を徹底することで、安全な廃棄物管理を実現しましょう。

株式会社オーシャンなら収集運搬から処分まで一括して対応しています

株式会社オーシャンでは「産業廃棄物処分業」の許可に加えて「産業廃棄物収集運搬業」の許可も取得しているため、回収から処分まで完結できます。排出者であるお客様は弊社までお電話をいただければ私たちが回収に伺い、積み込みから弊社作業員にて行わせていただきますので、お客様には一切お手間はいただきません。

詳しくは以下をご参照ください。